ある日、愛猫にそっと近づいた瞬間、「シャーーッ!」という鋭い音。驚いて後ずさると、猫は体をふくらませ、目を見開いてこちらを見つめています。「どうして急に怒ったの?」と戸惑ったことはありませんか?

猫が「シャーッ」と鳴く姿は、まさに野性味あふれる威嚇のサイン。この行動には、彼らなりのはっきりとした理由と気持ちが隠されています。大好きな飼い主に対しても突然このような反応を見せることがあり、猫との信頼関係に不安を感じてしまう方も多いはずです。

実は「シャー」は猫からの重要なコミュニケーション。怒っているのではなく、「これ以上は近づかないで」というサイン。その背景を知ることで、猫の気持ちをもっと理解し、接し方を見直すよいきっかけになります。

この記事では、猫が「シャーッ」と威嚇する理由や見分け方、適切な対応法までをわかりやすく解説します。猫とのより良い関係を築くために、「シャー」の本当の意味を一緒に学んでみませんか?

猫が「シャー」と威嚇する行動の基本的な意味

「シャー」は猫の警告サイン

猫が突然「シャーッ!」と音を立てると、多くの飼い主さんは驚くことでしょう。この音は、猫が強い息を吐いて作り出すもので、「自分に近づかないで!」というはっきりとした警告のサインです。これは攻撃の前兆であることもありますが、基本的には防衛的な行動であり、「怖い」「不安」「警戒している」といった感情の現れです。

野生時代の本能が根底にある

「シャー」という威嚇音は、猫の野生時代の本能が今も息づいている証です。野生の猫は、身の危険を感じたときや縄張りを守るとき、敵を威嚇して戦わずに追い払うためにこうした行動を取っていました。そのため、家猫になった今でも危険を感じたときに反射的に「シャー」と威嚇するのです。

ボディランゲージとセットで理解する

威嚇のサインは「シャー」だけではありません。例えば、背中を丸めて毛を逆立てる、耳を後ろに倒す、しっぽを膨らませるなどのボディランゲージと一緒に見ることで猫の本心をより深く理解できます。「シャー」と鳴くときには、これらの姿勢や目つきもチェックして、何に対して警戒しているのかを見極めましょう。

飼い主ができること

もし愛猫があなたに向かって「シャー」と威嚇したら、無理に近づいたり触れたりせず、少し距離を置いて猫が落ち着くのを待つことが大切です。猫にとって「シャー」は自分を守るための大切な自己表現。攻撃の意図があるわけではなく、「怖いからやめて」と訴えているだけなのです。

猫の「シャー」は決して敵意だけではなく、猫から発せられた大事なメッセージ。それを正しく理解することで、より良い信頼関係を築く第一歩になります。

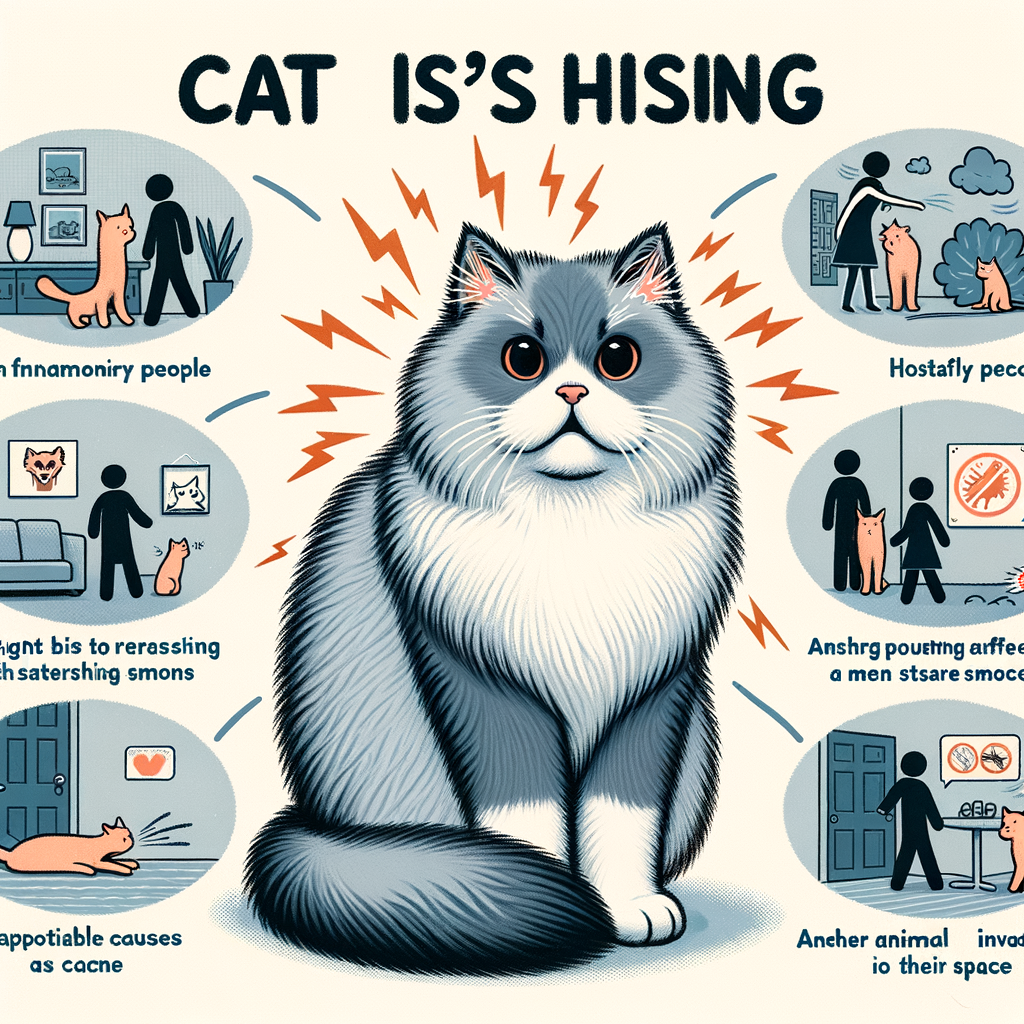

猫が「シャー」する主な原因

猫が突然「シャーッ!」と威嚇の声を上げると、飼い主としては少し戸惑ってしまいますよね。でも、この行動にはちゃんとした理由があります。猫が「シャー」と威嚇するのは、自分を守るためのサイン。基本的には相手に「これ以上近づかないで!」という警告の意味があります。では、具体的にどのような原因で「シャー」するのでしょうか?

恐怖や驚きがトリガーになる

猫はとても繊細な生きもの。突然の大きな物音や見慣れない物体、急な動きに対して本能的に警戒し、「シャー」と威嚇することがあります。たとえば、大きな家具を移動させたり、掃除機を急にかけ始めたりすると、一気に緊張モードになることはよくあることです。猫にとって安心できない状況が、威嚇の一因になるのです。

知らない人や動物への警戒心

見知らぬ人や、新しく迎えたペットに対して「シャー」とするのも典型的な反応。猫は非常に縄張り意識が強いため、自分の空間に突然知らない存在が現れると、とっさに威嚇行動を取ってしまいます。これは「ここは私のテリトリーだから近づかないでね」というメッセージでもあります。

体調不良や痛みも原因に

触れられたくない場所を触ったときに「シャー」とするのは、体の痛みを訴えている可能性も。たとえば、関節炎や内臓の不調、ケガなどが原因で、触られると不快な場合には防御反応を示すことがあります。普段は穏やかな猫が急に威嚇するようになった場合、体調を見直してみることも大切です。

ストレス環境によるもの

引っ越しや模様替え、生活リズムの変化など環境の変化によるストレスも、「シャー」の引き金になります。猫は環境の変化に敏感なので、新しい匂いや音、人の出入りが激しいと、不安や警戒心から威嚇行動を見せることがあります。

猫の「シャー」はあくまでコミュニケーションの一部。怒りや敵意ではなく、不安や恐怖の現れであることが多いのです。原因をしっかり見極めることが、猫とのよりよい関係への第一歩となります。

子猫が「シャー」する理由

猫好きな方なら一度は聞いたことがある、あの「シャーッ!」という威嚇音。小柄で可愛らしい子猫が突然このような行動をとると、驚いてしまうかもしれませんね。実はこの「シャー」は、生まれながらに備わった猫の本能の一部なのです。今回は、子猫が「シャー」する理由とそこに隠された気持ちを、わかりやすくご紹介します。

防衛本能による自然な反応

子猫が「シャー」と威嚇するのは、恐怖や警戒心を抱いたときの本能的な防衛反応です。たとえば、生まれて間もない頃から母猫や兄弟たちと過ごしていたのに、急に新しい環境に連れてこられた場合、子猫はすべてが未知の存在に感じられます。大きな人間や見たことのない動物、聞き慣れない音や匂いに接すると、不安や緊張から咄嗟に「シャー」と反応してしまうのです。

社会化が未熟なサイン

「シャー」は社会化不足のサインでもあります。特に生後2〜7週齢は社会性を学ぶ大切な時期。この期間に人や他の動物との接触が少ないと、新しい経験に対して過敏に反応してしまいます。人間の赤ちゃんが知らない人に泣くのと同じように、子猫も「怖いよ、近づかないで!」という自己防衛の意思表示として「シャー」を使っているのです。

成長とともに落ち着くことも

安心してください。「シャー」は子猫の成長過程において普通の反応であり、適切な関わりや環境への慣れにより徐々に減っていくことが多いです。飼い主としてやさしく声をかけ、無理に触ろうとせず、子猫が自分のペースで近づいてくるのを待ちましょう。安心できる経験を積むことが、子猫の心を開く第一歩になります。

子猫の「シャー」は、ちょっとした「がんばってる」姿なのかもしれませんね。温かく見守りながら、安心できる我が家をゆっくり築いていきましょう。

他の猫やペットに対する「シャー」の意味

猫が見せる「シャー」という威嚇行動は、人間に向ける場合だけでなく、他の猫や犬などのペットに対しても見られることがあります。この行動には、猫同士、あるいは異種の動物との間でのコミュニケーションや距離感の調整といった、さまざまな意味が隠されています。

縄張りと自分の空間を守るサイン

猫は非常に縄張り意識が強い動物です。自分のテリトリーに新たな動物が入ってくると、それだけでストレスや警戒心が高まり、「シャー」と威嚇することがあります。特に、新しく迎えた猫や犬に対して最初のうちは距離を取ろうとする様子がよく見られます。これは「こっちに来ないで!」というサインであり、攻撃の意思よりもむしろ防衛のためのアピールなのです。

相性の問題も影響する

猫には個体ごとに性格の違いがあり、すべての猫が他のペットと仲良くなれるとは限りません。例えば社交的な猫もいれば、他の動物を極端に警戒する猫もいます。そのため、「シャー」だけでなく、お互いの距離感や態度、ボディランゲージもしっかり観察することが大切です。

社会的順位の確認行動

複数の猫を飼っている場合、「シャー」は単なる威嚇ではなく、お互いの立場や力関係を確認するための行動でもあります。喧嘩に発展することもありますが、多くの場合、こうしたやりとりを通して徐々にバランスが取れていきます。特に新入り猫が来たとき、先住猫が優位を示すために「シャー」と鳴くことはよくある光景です。

無理に仲良くさせようとしないのがコツ

猫同士、または他の動物との関係にも「相性」や「時間」が必要です。威嚇したからといってすぐに仲が悪いと判断せず、しばらく見守ることが大切です。少しずつ慣らすために、お互いの匂いを交換したり、隔離期間を設けたりすることも効果的な手法です。

慌てず焦らず、猫たちのペースに合わせて関係を築いていくことで、自然と「シャー」は減っていくでしょう。

急に「シャー」し始めたときに考えられること

猫が突然「シャー!」と威嚇するようになると、多くの飼い主さんは驚きと戸惑いを感じるでしょう。今までは穏やかだった猫が急に攻撃的な態度を取るようになった場合、そこには必ず理由があります。猫の行動変化には、身体的・精神的な背景が隠れていることがあるため、冷静に観察し、的確な対応が求められます。

体調不良やケガのサインかも

急にシャーと威嚇し始めたとき、まず疑うべきは体に不調がある可能性です。特定の場所を触ったときだけ威嚇する場合、関節炎や内臓の炎症、目に見えないケガなどが原因のこともあります。猫はもともと痛みを隠す習性があるため、シャーという行動は数少ない「不快」を伝えるサインかもしれません。

ストレスや環境変化による反応

猫は非常にデリケートで、環境の変化にも敏感に反応します。引っ越しや家具の配置換え、新しいペットの登場、人間の出入りなどがストレスとなり、警戒心や不安が高まると、威嚇という形で現れることがあります。このようなときは、猫が安心できる空間をしっかり確保してあげることが大切です。

飼い主への違和感や恐怖

普段仲良くしている飼い主に対してシャーと威嚇することもあります。いつもと違う匂い(香水・他の動物など)や服装、急な動きなどが原因で、猫が「知らない人」と認識している場合があります。このようなときは、落ち着いた声でゆっくり話しかけるなど、安心感を与える工夫をしましょう。

心配な場合は早めに動物病院へ

原因がわからず、行動が長く続くようであれば、適切な診断のためにも動物病院での受診をおすすめします。猫の「シャー」は単なる感情の表現ではなく、緊急のサインであることもあるため、見逃さないようにしましょう。

猫が「シャー」したときの対処法

猫が「シャーッ!」と音を立てて威嚇してきた経験はありませんか?突然の行動に驚き、どう対応すればいいのか戸惑う飼い主さんも多いはずです。この「シャー」は、攻撃ではなく防衛のサイン。まずは冷静に受け止めることが大切です。この章では、猫がシャーっと威嚇したときの適切な対処法について解説します。

まずは距離を取るのが基本

「シャー」は猫が「これ以上近づかないで!」と伝えているサインです。そのため、無理に撫でたり、抱っこしようとするのはNG。猫が落ち着いたり、安全だと感じるには時間が必要ですので、そっとその場を離れましょう。

原因を探るための観察

猫がなぜ「シャー」と威嚇したのか、その原因を探ることも大切です。急に知らない人が来た、家の模様替えをした、他のペットと接触したなど、猫にとってストレスとなるような出来事はなかったか確認しましょう。また、触ろうとした部位に痛みがある可能性も。何か病気やケガのサインかもしれません。

落ち着かせるための環境づくり

猫が安心できる「避難場所」のようなスペースがあると、威嚇を最小限に抑えることができます。 お気に入りのベッドやキャットタワー、布団の中など、静かで落ち着ける場所を用意してあげましょう。また、人が過度に干渉しない環境を意識するのも大切です。

継続する場合は専門家に相談を

猫が頻繁に、あるいは長期間「シャー」する場合は、病気や深いストレスが隠れていることもあります。明らかに様子がおかしいと感じたら、迷わず動物病院での診察を受けましょう。獣医師に相談することで、猫の健康状態や行動の背景を理解する手助けになります。

猫の「シャー」は大きな声でのコミュニケーション。対処を誤ると、猫との信頼関係が崩れてしまうこともあります。慎重かつ丁寧に対応し、猫の気持ちに寄り添ってあげてくださいね。

猫の気持ちを理解するためのサインの見分け方

猫は言葉で気持ちを伝えることはできませんが、体全体を使ってしっかりとした「サイン」を私たちに送っています。特に「シャー」と威嚇するような場面では、猫が何を感じているのかを読み取ることが重要です。猫の小さな仕草や表情を見逃さないことで、ストレスの原因を早期に察知し、トラブルを未然に防ぐことができます。

耳の向きでわかる気持ちの変化

猫の耳は、感情を読み取るバロメーター。リラックスしているときは前向き、周囲の物音を気にしているときは横向き、警戒したり怖がっているときは耳が後ろに倒れてピタッと頭にくっつくようになります。 この状態のときは近づかず、そっとしておくのがベストです。

しっぽの動きにも注目

しっぽが大きく膨らんでいる、もしくはピンと立ちつつ激しく動いていると、強い警戒や怒りをサインしています。 普段よりもしっぽの状態が変わって見えるときは、猫が不安定な気持ちでいる可能性大。安心できる場所を確保してあげましょう。

背中と体の動き

猫が突然背中を丸めて毛を逆立てているとき、それは本能的な威嚇行動であり、「これ以上近づかないで!」というはっきりとしたメッセージです。 同時に「シャー」という音も出ることが多いため、複数のサインが重なるときは特に注意が必要です。

目線と瞳孔

猫の目もまた、気持ちを映す鏡です。リラックスしているときはまぶたが半分閉じていたり、まばたきをゆっくりしたりします。反対に、瞳孔が大きく開いて目がギラギラしている場合は緊張状態です。 このときに無理な接触は避けましょう。

猫のサインはとても繊細で、見逃しやすいもの。でも、その一つひとつを理解することで、猫との距離をもっと優しく、信頼のあるものへと変えていくことができます。 日頃からこまめに観察して、愛猫の「心の声」に耳を傾けてみてくださいね。

猫の「シャー」を減らすために飼い主ができる工夫

猫が「シャー」と威嚇する姿は、見ているこちらもドキッとしますよね。これは決して攻撃の意思ではなく、「これ以上近づかないで」という警告のサインです。威嚇行動が多ければ多いほど、猫自身もストレスを感じている可能性が高くなります。では、そんな威嚇を減らすにはどうしたら良いのでしょうか?飼い主ができる実践的な工夫をご紹介します。

信頼関係をじっくり築く

猫との関係は時間をかけてゆっくり育てるもの。無理に触ろうとしたり、構いすぎたりせず、猫のペースを尊重しましょう。猫が寄ってきたときだけ優しく対応するという距離感も大切です。目を合わせすぎない、ゆっくり瞬きをするなど、猫が安心できる接し方を心がけてください。

安心できる環境を整える

落ち着ける場所があることは、猫にとってとても重要です。隠れられるスペースや高い場所を用意し、日々のルーティンも極力変えないようにしましょう。模様替えや家具の移動などの変化にも敏感です。安心して過ごせる空間があるだけで、「シャー」の回数は格段に減るはずです。

フェロモン製品やおもちゃを活用する

猫のストレス緩和に役立つフェロモン製品や、狩猟本能を満たすおもちゃも効果的です。遊びを通じてエネルギーを発散させ、ストレスを軽減することが「シャー」を防ぐ一歩になります。1日10分でもコミュニケーションの時間をとってあげましょう。

多頭飼いなら「個室」エリアを

猫同士の相性や距離感も大切です。多頭飼いをしている場合、それぞれの猫にしっかりとした「パーソナルスペース(個室)」を確保することで、争いやストレスを減らせます。食事場所やトイレの数にも配慮が必要です。

猫の「シャー」は環境と関係性によって大きく変わります。焦らず、猫の気持ちに寄り添った工夫を続けることが最大の対策になるのです。猫とのより良い暮らしのために、日々できることから少しずつ取り入れてみましょう。

まとめ:猫の「シャー」はコミュニケーションのひとつ

「シャー」は敵意ではなく警告のサイン

猫が「シャーッ」と威嚇する瞬間、つい「怒ってる?」「嫌われた?」と感じてしまう方も多いでしょう。ですが、猫にとって「シャー」という行動は、攻撃ではなくコミュニケーションの一種。これは自分の身を守るための警告サインであり、「これ以上近づかないでね」と私たちに伝えているのです。

気持ちの裏には不安や恐怖がある

「シャー」と言っている猫の多くは、何かに驚いたり、不安を感じていたりしています。特に人間が意図せず怖がらせるような動きをしたときや、知らない人・動物に接したときには威嚇として自然にこの仕草が出ます。つまり、「シャー」は恐怖心や緊張感からくる、猫の心の叫びのようなものなのです。

大切なのは反応を落ち着いて受け止めること

猫が「シャー」した時、叱ったり怯えたりするのではなく、猫の気持ちに寄り添うことが重要です。無理に近づいたり抱っこしたりせず、そっと距離をとって猫が安心できる環境を作ってあげましょう。信頼関係を築くには、時間と理解が必要です。

猫との絆は、言葉にしなくても築ける

私たち人間が猫のサインを正しく読み取ろうと努めることで、猫との距離はぐっと縮まります。「シャー」はネガティブなものではなく、猫が自分の感情を伝えようとしてくれている大切なしぐさ。その気持ちをきちんと受け止めることで、猫との絆はより深まっていくでしょう。

最後に、「シャー」という威嚇の裏にある猫の心を理解すれば、ただの“怒りん坊”ではない、かわいらしい一面も見えてくるはず。猫の言葉なきメッセージを受け止めながら、よりよい関係を築いていけるといいですね。