朝起きてふとリビングへ行くと、いつもは穏やかな畳の一角に、なにやら見慣れない湿った跡……。

「あれ?ここってまさか……」と目を疑って近づけば、愛猫の“粗相”の痕跡がくっきり。

「猫はトイレのしつけが簡単」って聞いてたのに、どうして…?

そして、「この畳、どうすればいいの!?」と悩んだ経験はありませんか?

実はこのような、猫による畳への粗相は珍しくありません。そして、適切に対処しないと“たった一度の粗相”が取り返しのつかないダメージに繋がることも。

畳という素材はとてもデリケート。見える範囲の汚れを拭くだけでは不十分で、臭いやシミが残りやすく、放置すればカビや害虫の原因になることもあるのです。

本記事では、

– 猫の粗相が畳に与える影響

– 畳の素材別で見たときの対応方法や注意点

– 間違えがちな掃除の仕方とそのリスク

– そして【再発防止】までをひとつずつ詳しく解説します。

「大切な畳を守りたい」

「猫と心地よい暮らしを両立したい」

そんなあなたに向けた、知って得する保存版ガイドです。

一度知ってしまえば、猫の粗相も怖くない。畳で暮らすあなたに贈る、暮らしに役立つヒントをお届けします。

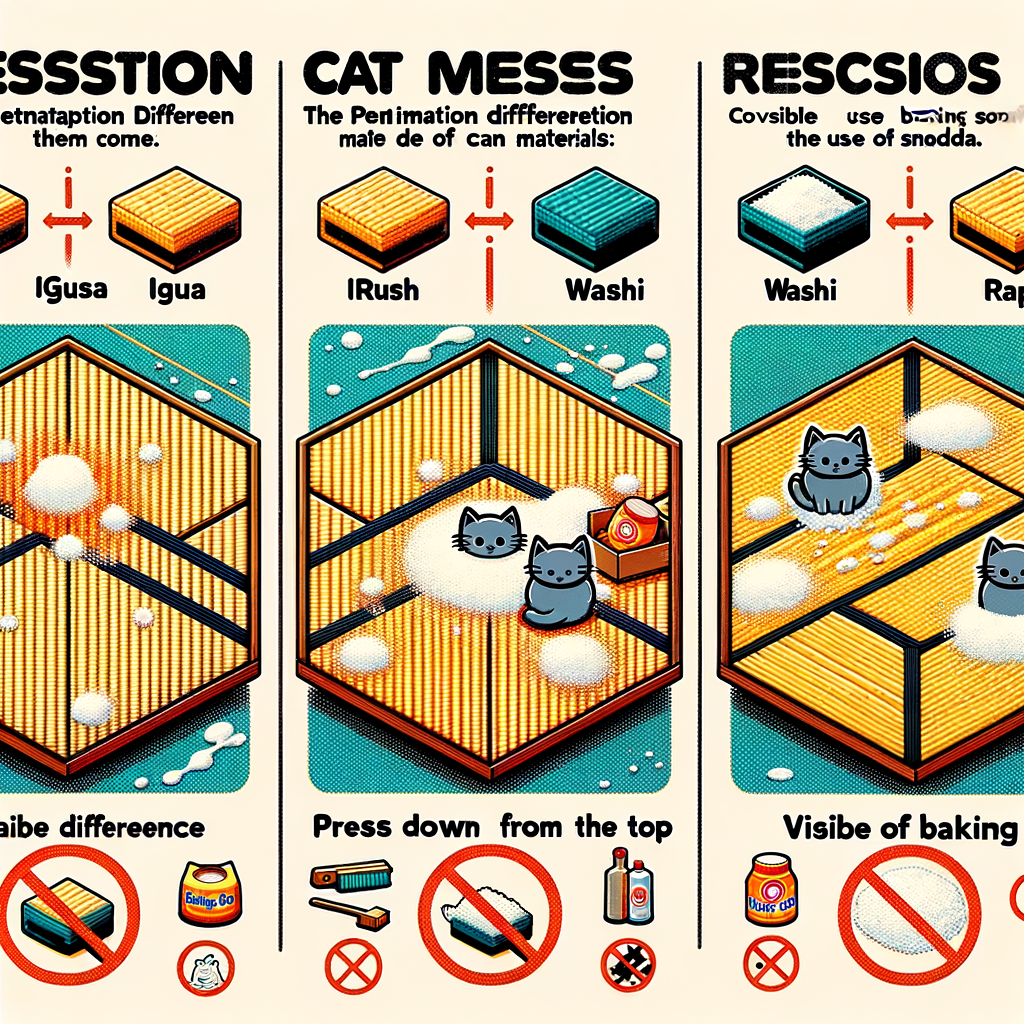

畳の素材別|猫の粗相クリーニング方法一覧

| 畳の種類 | 浸透しやすさ | 初期対応(共通) | 清掃方法 | 使用してOKな薬剤・道具 | NG行為・注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| い草畳(天然) | 吸い込みやすい(最もデリケート) | ペーパーやタオルを上から押し当て、可能な限り吸い取る(こすらない) | ① 少量の水で湿らせて再度「押し戻す」→② クエン酸スプレーで消臭→③ 最後に乾拭き →④ 扇風機でしっかり乾燥 | クエン酸(アンモニア臭中和)、中性洗剤薄め液、乾いたタオル | 重曹を粉のまま撒かない(繊維に残留・変色)・水をかけすぎない・強くこすらない |

| 和紙畳(樹脂コートあり) | い草より吸収しにくい | 同上(まず吸収が最優先) | ① 中性洗剤を10〜20倍に薄めて布でトントン→② 乾拭き→③ 風通しの良い状態で自然乾燥 | 中性洗剤、クエン酸、アルコール弱めの除菌シート(※目立たない箇所で確認) | 水分を放置しない・熱風ドライヤーを近距離で当てない(変形リスク) |

| 樹脂(ビニール)畳 | ほぼ浸透しない(最も掃除が簡単) | 同上 | ① 水拭き→② 中性洗剤で拭く→③ 乾拭き→④ 完全乾燥 | 中性洗剤、弱アルコール除菌スプレー | 傷がある箇所はそこから浸透するので要確認・ゴシゴシ擦り傷を増やさない |

| 畳の中まで浸透した場合 | シミ・臭いが強く残る | 無理に洗剤を増やさない | 畳を上げて下に新聞・紙タオルを敷き、下から吸湿 → 乾燥 → 必要に応じ業者クリーニング | 乾燥材・扇風機・サーキュレーター | 放置するとカビ・ダニが発生(早期対応が重要) |

| 再発防止策 | – | トイレ環境の見直し | 防水畳カバー / ペット用防水シートを畳の上に敷く | ペット用フェロモン剤(安心感UP) | 猫を叱らない(ストレス→再発) / 体調異変時は病院へ |

猫の粗相が畳に与える影響

猫を飼っているご家庭にとって、「粗相」は避けたいトラブルのひとつ。特に畳にされてしまうと、掃除も難しく、臭いもなかなか取れませんよね。この記事では、猫の粗相が畳にどのようなダメージを与えるのかを具体的に解説します。

アンモニアによる素材劣化

猫の尿には、人間よりもはるかに強いアンモニアが含まれています。この成分が畳内部に染み込むことで、天然素材のい草は変色したり、繊維が傷んだりしてしまいます。さらに、時間が経てば経つほど、畳の奥深くまで浸透し、取り返しのつかない状態に。

「時間との勝負」というのは、ただの表現ではないんです。

臭いの定着とカビのリスク

粗相後の対応が遅れると、尿の臭いが畳の内部に定着します。一度染みついたアンモニア臭は、普通の消臭スプレーではなかなか取れません。また、畳の中芯まで尿が入り込むと湿気がこもりやすくなり、カビが発生する原因にもなります。

季節によってはカビだけでなくダニの温床になることもあるので要注意です。

畳の種類によって影響度が違う

実は、畳の素材によっても被害の度合いが異なります。天然い草の畳は特に吸湿性が高く、尿がすぐに染み込みやすい一方、和紙畳や樹脂畳は多少の防水性があるためダメージが抑えられる傾向があります。

ですが、「表面が無事そうに見えても、中まで浸透している」というケースは多々あります。

家族みんなの健康にも影響が

猫の粗相が放置されると、雑菌が発生して繁殖の温床に。免疫力の弱い赤ちゃんや小さな子ども、そして高齢の方がいる家庭では、衛生面でのリスクも無視できません。

猫の粗相は「たった一度」であっても、畳の健康や家の衛生に大きな影響を与えるのです。だからこそ、早期発見と正しい対処が大切になります。

畳の素材別に見る浸透性の違い

猫が粗相をしてしまった時、被害の程度は「畳の素材」によって大きく変わります。同じ畳でも素材が違えば、尿や臭いの浸透スピードや清掃方法が異なります。ここでは、代表的な畳の素材ごとにその特徴と粗相に対する耐性を解説します。

い草畳:日本伝統の風合いと弱点

もっとも一般的な「い草畳」は、香りや調湿効果が魅力ですが、尿が非常に浸透しやすい素材でもあります。天然の繊維は一度濡れると臭いや汚れを奥深くまで吸い込んでしまい、放置すればカビや変色の原因に。粗相した場合は、早急に吸い取ることが命です。

和紙畳:メンテナンス性に優れた素材

「和紙畳」は紙を特殊加工して作られており、近年人気が高まっています。表面はコーティングされていることが多く、液体が吸い込まれにくく、汚れが広がるのを防いでくれるため、猫の粗相にも比較的強いと言えるでしょう。ただし、内部の芯材に尿が達するとダメージを受けるので、こちらも油断は禁物です。

樹脂(ビニール)畳:ペットとの暮らしでも安心

樹脂畳は、ビニール素材で作られており、耐水性・撥水性に優れたタイプ。水や尿をはじくため、猫の粗相後も拭き取りだけで比較的簡単に対処できます。その反面、素材が硬いため傷ができるとそこから水分がしみ込むリスクもあるため、日頃から状態チェックが必要です。

掃除の結果は“素材を知っているか”で変わる

畳の種類によって必要な対処法は違います。素材の特徴を把握しておくだけで、緊急時の対応が格段にスムーズになるでしょう。猫との快適な暮らしを維持するためにも、自宅の畳素材を一度チェックしてみることをおすすめします。

猫の粗相に対する初期対応の重要性

猫と暮らしていると、思わぬタイミングで「粗相」が発生することがあります。畳の上で見つけてしまったときは、焦りとショックでどうしていいか分からなくなるかもしれません。しかし、猫の粗相こそ「初動対応」が命。適切な応急処置をすることで、畳のダメージや臭いの定着を大幅に防げます。

対応は「時間との勝負」

まず、何よりも大切なのは「すぐに対応すること」。粗相してからの数分間が、畳を守るゴールデンタイムです。猫の尿は繊維に浸透しやすく、放置すればするほど下層に広がり、シミやカビ、強烈な臭いの原因に。時間が経つほど除去が難しくなるため、発見次第すぐ行動しましょう。

吸収が最優先!こすらないのが鉄則

やってしまいがちなのが、「慌てて拭いて広げてしまう」こと。まずはこすらず、乾いたタオルやキッチンペーパーを畳に垂直に当て、じっと押し当てて吸い取るようにします。力の入れすぎや横擦りはNG。目に沿って優しく押すのがコツです。

素材を見極めて次の処置を考える

初期対応を終えたら、次は畳の素材確認も大切。い草なのか、和紙なのか、樹脂なのかによって、使用できる洗剤や水分の扱いが異なります。慌てて消毒液や洗剤をかける前に、畳の種類をチェックしましょう。

冷静に、そして優しくがポイント

猫の粗相は叱るべきではなく、むしろ体調不良やストレスサインかもしれません。掃除中も猫に強くあたらず、むしろ冷静な対応と、環境の見直しが再発防止につながります。

畳を美しく保ち、猫との暮らしを快適に続けるためにも、初期対応の一手が大切。慌てず、落ち着いて、しかし素早く行動することが最大のポイントです。

“上から押し戻す”清掃手法の正しいやり方

猫の粗相を畳で発見したとき、慌ててゴシゴシこすってしまっていませんか?実はそれ、逆効果なんです。畳は繊細な天然素材で、こすってしまうと尿が広がり、汚れや臭いがより深く染み込んでしまう原因になります。正しい清掃には、「上から押し戻す」という手法が非常に有効です。

こすらず「押して吸い取る」が基本

まず覚えておきたいのは、汚れは“押して”取り出すという逆転の発想。タオルやペーパーで何度もゆっくりと上から圧をかけ、汚れを吸い上げるイメージで拭き取ります。これにより、表面にとどまっている汚れを下方向に押さえつけることなく、効率よく吸収が可能です。

吸収力の高いアイテムを活用

使用するのは、乾いたキッチンペーパーや吸水性の高い布がおすすめです。足りないように思えても、一度に多く水分を吸い上げるよりも、何回かに分けてペーパーを取り換えながら行うのがポイントです。

水は「少なめ」が原則

次に、軽く湿らせた布や霧吹きで水分を加えます。大量に水をかけてしまうと、逆に畳内部へ浸透し、カビや臭いの温床となってしまうので注意です。水分を最小限に抑えながら、丁寧に拭き上げていきましょう。

仕上げには除菌・消臭も忘れずに

汚れを取り除いたあとは、低刺激のアルコールシートやクエン酸スプレーで臭いと雑菌のケアも忘れずに。ただし素材によっては変色の恐れがあるので、必ず目立たない箇所で試してから使用しましょう。

時間との勝負だからこそ、慌てず正しいやり方で対応することが畳を長持ちさせるカギになります。「こすらない」「吸い取る」「水は最小限」を意識して、猫の粗相も怖くない快適な暮らしを目指しましょう。

重曹の過剰使用がNGな理由

猫の粗相対策として「重曹」はよく知られた便利アイテムですが、畳に使う際には少し注意が必要です。確かに消臭や除湿効果に優れ、ナチュラルな掃除道具として人気がありますが、使い方を間違えると逆に畳にダメージを与えてしまう可能性があります。重曹は万能ではないため、“使いすぎ”や“使い方の誤り”には注意が必要です。

重曹の化学的性質と畳への悪影響

重曹は弱アルカリ性です。そのため、たとえば「い草」でできた畳と反応しやすく、変色したり、黄ばみが出たりすることがあります。さらには畳の目に入り込みやすいため、粉が残留してしまうと、そこにホコリや湿気が溜まり、かえってカビの原因になることもあるのです。

粉のまま使用すると危険

「尿のにおいや湿気を吸い取らせよう」と思って重曹をそのままパラパラと撒いてしまう人もいますが、それはNG。粉末状態の重曹は畳の繊維に入り込みやすく、拭き取っても完全に除去できない場合が多いです。その結果、畳表の劣化を早めたり、将来的に張り替えが必要になったりするリスクが高まります。

使う量と方法が肝心

どうしても使いたい場合は、少量の重曹をぬるま湯に溶かして薄めた液体を使うようにしましょう。スプレーボトルに入れて軽くふきかけ、すぐに乾いたタオルで水分と一緒に拭き取るのが基本です。使用後はしっかりと乾燥させることが必須です。湿気を残すと意味がありません。

重曹はあくまで「使い方次第で力を発揮する道具」。正しく取り入れることで、畳へのダメージを防ぎながら清潔さをキープすることができます。自然素材の畳を守るためにも、過信せず、やさしいお掃除を心がけましょう。

臭い・汚れの除去に効果的なアイテムと代替方法

猫の粗相によって畳に付いてしまった臭いや汚れは、放置してしまうとどんどん落ちにくくなり、不快な生活環境につながってしまいます。とはいえ、「何を使って清掃すればいいの?」「家庭にあるもので対処できる?」と悩む方も多いですよね。そこで今回は、畳に優しく、しかも効果的な臭い・汚れ除去グッズと代替アイテムをご紹介します。

家庭にあるアイテムでまず試す

最初に試したいのは、中性洗剤を薄めたぬるま湯。食器用洗剤など、界面活性剤が強すぎないものを選び、水で10~20倍程度に薄めて布に含ませ、トントンと軽く叩くようにして使用します。油分やたんぱく質が含まれる汚れには特に効果的。

臭いが気になる場合には、クエン酸スプレーがおすすめ。アンモニア臭を中和してくれるため、猫の尿臭対策にぴったりです。スプレー後は水で湿らせた布で軽く拭き取りましょう。和紙畳や樹脂加工畳なら比較的安全に使えますが、念のため目立たない場所で試してから使用してください。

市販アイテムを活用する場合

ドラッグストアやペットショップで入手できるペット用消臭スプレーも、強い味方となります。必ず「畳や天然素材にも使用可能」とラベルに明記されている商品を選びましょう。成分チェックが重要で、アルコールや強力な界面活性剤が入っている物は避けてください。

より自然派の方法を試したい方は、酢水(酢1:水2~3)スプレーを使うのも一案。天然の抗菌・消臭作用がありますが、こちらも使いすぎには注意が必要です。仕上げに乾拭きして水分が残らないようにしましょう。

カンタン!手作り消臭スプレーのレシピ

自宅で手軽に作れるスプレーもあります。

・水200ml

・クエン酸 小さじ1(または重曹 小さじ1)

・お好みのアロマオイル数滴(ラベンダーやティーツリーがおすすめ)

これをスプレーボトルに入れて軽く振るだけ。天然成分で安全性が高く、リラックス効果も期待できるので、ペットとの暮らしにぴったりです。

正しいアイテム選びがカギ

畳は素材によって適したケア方法が異なります。間違ったアイテムで清掃すると、逆に変色や劣化の原因になってしまうことも。素材を確認し、それに合った方法を選ぶことが、きれいに保つための第一歩です。気になる箇所はすぐに対応し、良い状態をキープしていきましょう!

素材別・畳のメンテナンスと長期保護のポイント

畳は日本ならではの暮らしに欠かせない床材ですが、素材によって性質やお手入れ方法が異なるのをご存知ですか?せっかくの畳をキレイに長持ちさせるには、きちんとその特徴を理解して、適切なメンテナンスを行うことが大切です。特にペットを飼っているご家庭では、粗相やキズによるダメージを未然に防ぐケアが重要となります。

い草畳:自然の恵みにはこまめなケアを

昔ながらのい草畳は、通気性や調湿効果に優れており、足触りもやさしい天然素材です。しかし、水分や汚れを吸収しやすいため、日々の乾拭きが基本。湿気がこもらないように、晴れた日に窓を開けて換気したり、年に1〜2回の天日干しもおすすめです。掃除の際には固く絞った布で優しく拭き、強くこすらないよう注意しましょう。

和紙畳:水拭きOKでも油断は禁物

和紙をコーティングした畳は、耐水性や色あせのしにくさが特徴。比較的お手入れがラクですが、水でビシャビシャにすると中芯に影響が出ることもあるため、軽い水拭き程度がベスト。直射日光は避けて、日陰での風通しを意識するとより長持ちします。

樹脂(ビニール)畳:掃除しやすさNo.1でもこまめな換気を

ペットのいる家庭におすすめなのがこのタイプ。撥水性が高く、粗相の掃除もしやすいのが魅力です。ただし、油断して長時間濡らしたままにすると、中の芯材に湿気がこもる場合も。ときどき畳をめくって風を通すことで、ニオイやカビ予防になります。

便利アイテムも併用しよう

どの素材でも、防水シートや洗える畳カバーを敷くことで、日常的な汚れや猫の粗相から守ることができます。さらに3〜5年ごとの裏返しや10年程度での張り替えも視野に入れて、長期的なメンテナンスプランを立てていきましょう。

畳は手をかければかけるほど、美しさと快適さを保ち続けてくれます。素材に合った適切なケアを実践することで、愛猫との暮らしももっと心地よい空間に変わりますよ。

粗相の再発防止対策

愛猫との暮らしの中で、たびたび頭を悩ませるのが「粗相」の問題です。畳の上で何度も繰り返されると、掃除や修繕だけでなく、精神的にも大きな負担になりますよね。しかし、猫の粗相には必ず理由があり、それに適切に対応することで再発を防ぐことができます。ここでは、猫の健康面や環境面に着目した再発防止策をご紹介します。

健康状態のチェックが第一歩

猫の粗相が頻繁に起こる場合、まず疑うべきは「体の不調」です。特に膀胱炎や腎臓系の病気は、尿意を我慢できなかったり、排尿時に痛みを伴うことで、トイレ以外の場所でしてしまう原因になります。トイレの失敗をただの”いたずら”と決めつけず、異変を感じたらすぐに動物病院で診察を受けることが大切です。

トイレ環境の見直しをする

猫はとても繊細な生き物。トイレの場所や種類に不満があると、粗相に繋がることも。「トイレの数が足りていない」「トイレが汚れている」「砂の種類が合わない」など、ちょっとした違和感がストレスになります。理想は「猫の頭数+1個」のトイレを備えること。設置場所も静かで落ち着けるスペースを選びましょう。

ストレスを軽減する生活環境づくり

引っ越しや模様替え、大きな音など、環境の変化が猫にとって大きなストレスとなることがあります。「最近なにか変わったことがなかったか?」を思い返してみましょう。また、来客時や他のペットとの関係によるストレス対策として、フェロモンスプレーやリラックスできる専用グッズの導入も有効です。

正しいしつけと愛情がカギ

怒ってしつけるのは逆効果で、猫の信頼関係に支障をきたします。粗相をしても叱らず、正しい場所で排泄できたときにしっかり褒める「ポジティブトレーニング」がポイントです。猫にとって「トイレ=快適な場所」であることを覚えさせることで、自然と粗相の頻度は減っていきます。

粗相の再発防止には、猫の心と体の両面からのアプローチが不可欠です。少しの工夫と理解で、快適な暮らしを取り戻しましょう。

まとめ:緊急対応+素材理解+予防策が鍵

猫と暮らしていると、時には「粗相」という予期せぬトラブルに直面することもあります。特に畳の部屋では、素材の特徴から掃除の手間が増え、臭いや汚れが残りやすいケースもあります。でも安心してください。迅速な対応と正しい知識があれば、被害を最小限に抑えることが可能です。

早めの対処がダメージを防ぐ

猫の粗相において最も重要なのは、とにかく早く対応すること。時間が経過すればするほど、尿が畳の奥まで染み込み、臭いやカビの原因になります。畳の種類によって吸収速度や掃除方法も異なるため、まずは素材の確認も忘れずに行いましょう。

畳の素材ごとの特性を理解する

い草、和紙、樹脂など畳にはさまざまな素材があります。吸水性の高いい草畳はデリケートで、清掃にも慎重さが求められます。一方で樹脂畳などは表面処理が施されており、比較的メンテナンスも簡単。自宅の畳のタイプを知ることが、正しい対処の第一歩です。

予防と環境の見直しで再発防止を

そもそも猫が粗相をする背景には、健康上の問題や環境によるストレスがあることも。こまめなトイレ清掃や、猫が安心できるスペースづくりも大切な対策です。さらに、畳には防水シートや洗えるカバーを敷いておくと、万が一の場合でも掃除が格段にラクになります。

一手間が住環境を守る

たった一度の粗相でも、放置すれば畳の寿命が大きく縮んでしまう可能性があります。だからこそ、「緊急対応」「素材理解」「予防対策」という3つの柱を意識しておくことが大切です。日々のちょっとした工夫が、快適で清潔なペットライフを守ってくれますよ。