猫の耳の裏側を何気なく撫でていて、ふと気づいた小さなくぼみ。「あれ?このポケットみたいなへこみは何だろう……?」と思ったことはありませんか?

実はその“謎のポケット”には名前があり、「ヘンリーのポケット」と呼ばれているのです。

見た目には小さな構造ですが、実は多くの猫や犬、さらには他の動物にも共通する不思議な身体のパーツ。その存在に気づいていなかったという飼い主さんも多いのではないでしょうか?

この記事では、「ヘンリーのポケット」とは一体何なのか、どこにあってどんな役割をもっているのか、そしてなぜ人間にはないのかといった気になる疑問をわかりやすく紐解いていきます。

可愛い愛猫の“あのくぼみ”に、ちょっとだけ詳しくなってみませんか?

ヘンリーのポケットとは何か?

猫の耳にある、ちょっと不思議なくぼみ

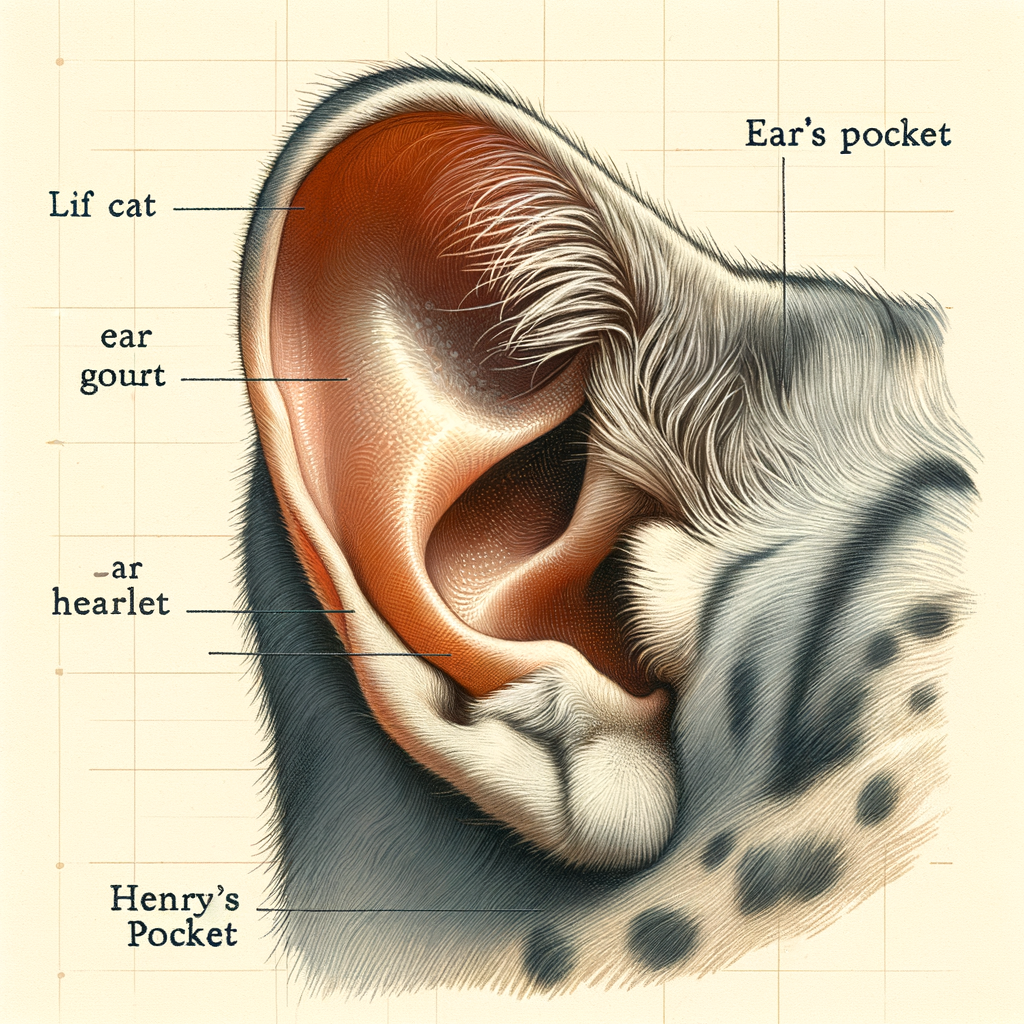

猫の耳をよく観察すると、外側の下の方に小さなくぼみがあるのをご存じですか?そのぷっくりとした構造、実は「ヘンリーのポケット」と呼ばれるもので、猫好きの間では密かに話題になっています。まるで秘密のポーチのようなこの部分、見た目は可愛いけれどちゃんとした名前と意味があるんです。

ヘンリーのポケットは、獣医学の分野では「カタニュアス・マージナル・パウチ(cutaneus marginal pouch)」という専門的な名前で知られています。これは猫だけに限らず、イヌやフェレット、コウモリなど、一部の哺乳類にも見られる生物学的な特徴です。

装飾ではなく、進化の産物

「ポケット」とはいっても、単なる飾りではありません。生物が進化する過程でできたこの構造は、音の受信効率を高めるためだとか、耳の動きをより柔軟にするためではといった諸説があります。ただ、現在のところその正確な機能は解明されておらず、ミステリアスな存在でもあります。

また「ヘンリーのポケット」という呼び名も、実は誰が名付けたのかはっきりしていません。19世紀の動物解剖学に登場したと考えられていますが、正式な記録が残っているわけではなく、まるで都市伝説のような名前なのもこの構造のユニークなポイントです。

見つけてみたくなる、不思議な魅力

猫の耳の外側をそっと指でなぞってみて、ふっとへこんでいる小さなポケットを見つけたら、それがまさしくヘンリーのポケットです。自然に存在する構造なので、異常がなければ心配は不要。とはいえ、その可愛らしさと謎の多さに、つい誰かに話したくなる小ネタであることは間違いありません。

日常のなかで、ちょっとした発見を楽しめるのもペットとの暮らしの醍醐味。ぜひ次に猫をなでるときにチェックしてみてください。

どこにある?見つけ方や特徴

耳のどの部分にあるの?

猫の耳をじっくり観察すると、外耳の側面あたりに小さなくぼみのような“謎のポケット”があることに気づく人もいるかもしれません。このくぼみこそが「ヘンリーのポケット」と呼ばれる構造です。猫の耳の外側、耳介(じかい)と呼ばれる部分の下部に位置しており、耳のフチ近くにある小さな皮膚の折れ目のような見た目をしています。

どうやって見つける?

ヘンリーのポケットは非常に目立つものではないため、初めて猫の耳をじっくりと観察する人にとっては、「こんなところに何かある!」というちょっとした発見になることも。軽く耳を触ってみると、外側の下に小さくへこんでいる部分が感じられます。猫がリラックスしているときや耳を後ろに倒しているときに観察すると、より見つけやすくなります。

特徴と個体差

多くの猫に共通して存在していますが、猫種や個体によってその大きさや深さに差があるのもおもしろいポイントです。特に短毛種の猫では毛に覆われにくいため見えやすく、逆に長毛種ではポケットが毛に隠れてしまいがちな場合もあります。ただし、すべての猫に必ずあるわけではないため、無理に探そうとせず、見つけられたらラッキーくらいの気持ちで接しておくのがよいでしょう。

触るときの注意点

ヘンリーのポケットは非常に繊細な箇所なので、グイグイと押したり、無理に開こうとするのは避けましょう。敏感な部位のため、不快に感じた猫が嫌がったり、逃げたりすることもあります。触れるときはごく軽く、猫が嫌がらない程度に優しく指先でなぞるようにすると安全です。

あなたの愛猫にも、ヘンリーのポケットがあるかぜひチェックしてみてください。猫にしか備わっていない不思議な耳の秘密を発見するきっかけになるかもしれませんよ。

なぜ「ヘンリーのポケット」と呼ばれるのか?

その名前に科学的根拠はあるの?

「ヘンリーのポケット」という名前、なんだかちょっと可愛らしく聞こえますよね。しかし、実はこの呼び名、厳密な科学的名称ではなく俗称なんです。正式には「cutaneous marginal pouch(皮膚性周縁嚢)」と呼ばれており、獣医学や動物解剖学の中ではこの名前が使われています。

それでは、なぜ「ヘンリーのポケット」というかわいらしい名前が定着したのでしょうか?興味をそそられるその由来に迫ってみましょう。

「ヘンリー」って誰?名前の由来に謎が多い

名前にある「ヘンリー」が誰を指すのか、実ははっきりしていません。歴史的な文献でも「ヘンリーのポケット」という言葉の初出は明確ではなく、いつの間にか自然に使われるようになったという説が有力です。動物愛好家や獣医師のあいだで親しみを込めて呼ばれてきたこの名称が、そのまま広まっていったと考えられます。

一部では、19世紀末から20世紀初頭にかけての獣医師や動物学者に「ヘンリー」という名の人物がいて、その人がこの構造を発見または研究したのではないかとも言われていますが、はっきりとした記録は残っていません。

なぜ「ポケット」?形状に注目

「ポケット」という呼び名の由来は、耳の外側にある小さなくぼみが、まるでポケットのように見えることから来ていると言われています。実際に猫の耳をよく観察してみると、耳の下側あたりに指で触るとわかる小さな袋状のへこみがあります。これが「ポケット」と呼ばれる理由です。

犬や猫を飼っている方でも気づいていない場合が多く、見つけたときにはその不思議な構造に驚くことでしょう。

親しみを込めたニックネームとして

「ヘンリーのポケット」は、その機能や重要性以上に、耳の不思議な構造に親しみや興味を持って欲しいという気持ちから普及した言葉とも言えます。命名の謎は残りますが、多くの飼い主さんが「このかわいい仕組みには名前があるんだ!」と知るきっかけになることも、この名の魅力の一つなのです。

どんな動物に見られるの?

ヘンリーのポケットは猫だけじゃない!

猫の耳の外側にある小さなくぼみ「ヘンリーのポケット」は、実は猫だけに見られる特徴ではありません。確かに猫の耳で発見されることが多いため、猫特有の構造のように思われがちですが、犬やフェレット、さらにはコウモリや一部のキツネにもこの構造が存在します。多くの哺乳類がこの小さなポケットを持っており、種類を問わず共通した進化上の名残だと考えられています。

肉食動物に多く見られる理由とは?

興味深いことに、ヘンリーのポケットが見られる動物にはある共通点があります。それは「狩りをする動物」であること。この構造が、獲物の出す高周波の音をより敏感に察知するための補助的な役割を担っているのではないかという仮説が存在します。音の入口である耳を微細に調整できることで、周囲の物音を精密にキャッチし、狩りの成功率を高めるのに役立っていた可能性があるのです。

耳の形とヘンリーのポケットの関係

また、耳の形状自体も関係していると考えられています。立ち耳で耳がよく動く動物ほど、ヘンリーのポケットが見られる傾向にあります。これは、耳介の柔軟性を高めるための構造としても役立っているのかもしれません。耳が自由に動くことにより、音の方向を瞬時に把握しやすなる、そんな「進化の工夫」が詰まっているのです。

見た目は同じでも、動物ごとに違いがある

ヘンリーのポケットの大きさや位置、深さには動物によって違いがあります。猫の中でも個体差があり、全く目立たないポケットを持つ子もいれば、はっきりとしたくぼみがある子も。同じ構造でも、動物の種類や生活スタイルによって、多様な「かたち」があるというのは面白い事実ですね。

ヘンリーのポケットは、よく観察しないと気づかないけれど、動物たちの進化や生活を垣間見ることができる小さなミステリー。ぜひ一度、あなたのペットにもあるかどうかチェックしてみてください。

その役割や機能は?

未解明ながらも注目される存在

私たちが愛する猫や一部の哺乳類の耳に存在する不思議なくぼみ、「ヘンリーのポケット」。見た目には単なる皮膚のたるみにも見えますが、この構造には実はさまざまな“役割”があるのではないかと考えられています。ただし、まだ明確に解明されているわけではなく、あくまで「仮説」という段階。とはいえ、そこには興味深い説がいくつも存在します。

音の処理に関係しているかも?

ヘンリーのポケットの最も有力な仮説のひとつが、「音の収集や処理を助ける機能」です。猫などの捕食動物は、ほんのわずかな物音にも敏感に反応しなくてはなりません。このポケットが高音域の音を感知しやすくし、獲物の動きや位置をとらえる助けになるとする説があります。また、耳の外側にあることで音の方向をより正確に感知するための構造ともいわれています。

耳の可動に影響している?

他には、耳介(耳の外側部分)の柔軟な動きを補助するための構造という見方もあります。猫は耳を独立して動かせるため、周囲の音に即座に反応することができます。その動きを邪魔しないよう、適切な“たるみ”としてヘンリーのポケットが存在するのかもしれません。

異物除けの可能性も

さらに、風やホコリ、異物が耳に直接入りにくくする役割もあるかもしれません。まるで小さな“バリア”のように、耳の内側を守ってくれているのではという説も。このように、生き物たちの体は意外な工夫で満ちているのです。

小さな構造に秘められた可能性

こうした仮説の多さからもわかるように、ヘンリーのポケットは単なる飾りではなく、生物として生きるための適応のひとつかもしれません。まだまだ謎が多いこの構造ですが、未来の研究によってその本当の役割が明らかになる日も近いかもしれませんね。

医学的な観点での重要性

ヘンリーのポケットは、見た目にはただの耳のくぼみに過ぎないかもしれません。しかし、動物の健康を保つ上で見過ごせない医学的なチェックポイントでもあります。猫や犬をはじめとしたペットを飼う人にとって、この部分も健康管理の一環として注目しておくことが大切です。

健康なヘンリーのポケットの状態とは?

通常、ヘンリーのポケットはふくらみもなく、赤くなっていたり臭いが強くなっていたりしない状態が理想です。触っても痛がる様子がなければ、健康で問題のない状態と考えてよいでしょう。また、やわらかくスムーズな皮膚表面で、変色やただれが見られないか確認しておくこともポイントです。

見逃しがちなトラブルの兆候

意外と見落とされがちですが、このポケット部分は汚れがたまりやすく、時には細菌感染や耳ダニの温床となることがあります。特に猫の場合、しきりに耳を掻く、頭を振る動作が目立つようになるなどの行動があれば注意が必要です。「なんとなく様子がおかしい」と感じたら、すぐに動物病院で確認を受けるようにしましょう。

日常ケアの大切さ

大がかりな手入れは必要ありませんが、日常的に耳掃除をする際に、ヘンリーのポケットの中も軽くチェックする習慣を持つことが予防につながります。ただし、この部分は非常に皮膚が薄くデリケートなので、綿棒のような硬いもので無理にこすらないようにしましょう。猫や犬が嫌がる場合はすぐにやめ、無理をしないことが肝心です。

医学的な観点から見ても、ヘンリーのポケットは単なる奇妙な構造ではありません。体の「異変のサイン」に気づくための小さな窓とも言えるかもしれません。日々のふれあいの中で少し気を配るだけで、早期発見・早期対応につなげることができるのです。

掃除した方がいいの?注意点は?

猫の耳にある不思議なくぼみ「ヘンリーのポケット」。普段は気に留めないことも多いこの構造ですが、実はお手入れをする際に少し注意が必要な場所でもあります。見た目には小さなポケットのようでも、皮膚は非常に繊細で、汚れやすい場所でもあるのです。

基本的には掃除不要。でも観察はしておこう

通常、ヘンリーのポケットは特別な掃除は必要ありません。猫自身が毛づくろいである程度清潔を保っており、健康な状態であれば問題はないからです。しかし、耳掃除のついでに軽くチェックする習慣をつけると、不調の早期発見につながります。

「耳の中が赤い」「ポケット部分に黒い汚れがある」「耳をしきりに掻く」「頭をよく振る」などのサインが見られる場合は、耳ダニや外耳炎の可能性も。気になるときは獣医師に相談するのが安心です。

掃除するときの注意点

もし掃除をする場合は、以下のポイントを守って行いましょう。

– 綿棒で奥まで突っ込まないこと。皮膚を傷つける恐れがあります。

– 柔らかいコットンやガーゼを、ぬるま湯や専用クリーナーで軽く湿らせて使うのがおすすめ。

– 嫌がる場合は無理強いしない。猫がリラックスしている時を狙うのがコツです。

「きれいにしてあげたい」という気持ちが、かえって逆効果になることもあるので、無理やりの掃除は避けた方がいいでしょう。

ひとことアドバイス

猫の耳はとてもデリケート。見た目に違和感がなくても、日ごろから軽く観察することで体調の変化にも気付きやすくなります。ヘンリーのポケットも、猫とのコミュニケーションのひとつとしてチェックしてみてくださいね。

おもしろい雑学:なぜ人間にはないの?

猫の耳をよく観察してみると、外側の縁に小さなくぼみがあります。これが「ヘンリーのポケット」と呼ばれる不思議な構造。しかし、ふと気づくことがあります。「なぜ人間の耳には、ヘンリーのポケットがないの?」――今回はそんな疑問に答える、ちょっと面白い雑学をご紹介します。

進化の違いによる“耳の差”

ヘンリーのポケットは、一部の哺乳類、特に猫やフェレット、イタチ、コウモリなどの肉食動物に見られます。これらの動物は狩りに適応した鋭い聴覚を持ち、音の方向を繊細に察知する必要があります。ヘンリーのポケットはその聴覚機能を支える補助的な構造ではないかと考えられています。

一方で人間は、視覚を中心とした生活環境に進化してきたため、耳の機能は「方向性を重視する」よりも「全体の音を広く拾う」スタイルへと変化しました。つまり、狩猟の必要性も薄れた人類にとって、ヘンリーのポケットのような構造は進化の過程で“不必要”と判断されたのです。

そもそも人間の耳は“動かない”

もうひとつ面白い視点として、人間の耳は動かすことができません(少数の人を除く)。多くの動物が耳を自在に動かし、音の方向を鋭く察知できるのに対し、人間にはその筋肉や構造が退化しています。ヘンリーのポケットも「可動性のある耳」ならではの構造と考えられており、動かない人間の耳には不要だったわけです。

ポケットがないのも“ヒトらしさ”

このように、ヘンリーのポケットが人間にない理由は、単に構造が違うというだけでなく、人間が進化の過程で選ばなかった“音の聞き方”に関係しているのです。猫にはあって人間にはない、というのもまた、種の個性。そしてだからこそ、猫の不思議な耳には、どこかロマンを感じてしまいますよね。

まとめ:ヘンリーのポケットは不思議だけど自然な構造

小さな謎、その正体は?

猫の耳の外側に、ふとした時に見つける小さなくぼみ。それが「ヘンリーのポケット」です。初めて目にすると「これは何だろう?」と驚くかもしれませんが、これは自然な耳の構造であり、多くの猫に共通して見られる特徴です。

このポケットは「カチュタニアス・マージナル・パウチ(cutaneous marginal pouch)」と呼ばれ、機能についてははっきりと解明されていません。しかし高周波の音をとらえる役割や、耳の動きをサポートする構造の一部ではないかといった説があります。

特に気にする必要はないけれど…

ヘンリーのポケット自体は健康上の問題ではありませんが、注意が必要な場合もあります。たとえば、汚れがたまってしまったり、外耳炎や寄生虫の隠れ場所になったりすることがあるため、定期的に耳のチェックをしてあげましょう。猫が頻繁に耳をかいたり、頭を振るような動作が見られたら、獣医師に相談するのが安心です。

知れば知るほど面白い

人間には存在しない構造であることから、「なぜ猫にはあるのに人間にはないのか?」という素朴な疑問もわいてきます。これは進化の違いによって生まれた、生き物ごとの“違い”を象徴する特徴のひとつ。耳で敏感に音をキャッチし、周囲を察知するという、動物ならではの能力に深く関わっているのです。

自然の不思議を楽しもう

ヘンリーのポケットは、日常ではあまり注目されないものの、知れば知るほど面白い“耳の不思議”。自然の進化が生み出したこの小さな構造は、猫の魅力をさらに深く知る手がかりになるかもしれません。何気ない日常の中にある不思議を、ぜひ愛猫とのふれあいの中で楽しんでみてください。