年齢を重ねると、どうしても一人で過ごす時間が増えていきます。子どもが独立し、仕事も引退して、自宅で静かに過ごす日々――。そんな中、「最近なんだか寂しい」「話し相手がいなくて退屈」という声をよく耳にします。

そんな高齢者の毎日に、あたたかい変化を与えてくれる存在がいます。それが“猫”です。

まるでそっと寄り添うような存在感、時にはクスッと笑わせてくれる愛らしいしぐさ。多くの高齢者が、「この子のおかげで、毎日が明るくなった」「生きる張り合いができた」と語ります。

とはいえ、年配の方が動物を飼うことには慎重な面も必要。体力的な負担や万が一の備えも考えなければいけません。

では、高齢者が猫を飼うことの本当のメリットとは?そして、どのような準備をすれば安心して猫と暮らし始められるのでしょうか?

このブログでは、「高齢者×猫」の素敵な暮らしを実現するためのポイントを、初心者にもわかりやすく丁寧にご紹介していきます。記事を読み進めながら、ご自身やご家族の猫との暮らしを想像してみませんか?

猫の飼育が高齢者にもたらすメリット

心の支えとなる存在

年齢を重ねると、人との交流が少なくなったり、孤独を感じやすくなるものです。そんな中、静かに寄り添ってくれる猫の存在は、高齢者にとって心強い「家族」であり「友人」でもあります。話し相手になったり、膝に乗って甘えてくる猫の仕草ひとつで、心が癒されるという声も多く聞かれます。ペットとの触れ合いは、うつ症状の軽減やストレスの緩和にも効果があるとされており、日々の暮らしに温かさと彩りを加えてくれます。

生活リズムの安定

猫と暮らすことで、高齢者の生活にリズムが生まれます。毎日の食事の時間、トイレ掃除、遊びの時間…。猫の世話をすることが自然と日課となり、規則正しい生活習慣が維持されやすくなるのです。「朝起きる理由ができた」「やることがあるだけで元気になる」といった前向きな変化もよく見られます。

体と心の健康維持に役立つ

猫の身の回りの世話は、多くの身体的動作を伴います。餌の交換、水の補充、トイレの掃除など、重労働ではなくても適度な身体活動を促してくれるため、運動不足の解消にもつながります。また、自分が守るべき存在がいることで、「もう少し頑張って元気でいよう」という気持ちも芽生えます。

日々に目的と生きがいを

高齢になると「何のために生きているのか分からなくなった」と感じてしまう瞬間もあるかもしれません。そんな時、猫の存在は明確な「目的」になります。誰かに必要とされているという実感は、生きがいそのものにつながります。猫がいることで、日々が豊かになり、小さな幸せを感じる回数も増えていくのです。

猫との暮らしは、高齢者の心と体に多くのメリットをもたらします。静かで温もりのある時間を、一緒に過ごしてみてはいかがでしょうか。

高齢者が飼うのに適した猫の性格や種類

猫との暮らしは、高齢者にとって精神的な癒しや生活のリズムを整える大切な存在となります。ただし、猫にもさまざまな性格や種類があるため、誰でも飼いやすい猫がいるわけではありません。ここでは、高齢者が無理なく、より快適に猫と暮らすために適した性格や種類についてご紹介します。

落ち着いて穏やかな性格が理想的

猫にも人に近い「性格」があります。活発で元気いっぱいな猫もいれば、マイペースでのんびりとした猫もいます。高齢者の生活スタイルに合うのは、穏やかで懐っこい性格の猫です。人慣れしていて、大きな音や変化に対してもパニックにならないようなタイプが、毎日の暮らしに寄り添ってくれるでしょう。

特に、「抱っこが好き」「そっと隣にいるのが好き」な猫は、孤独を感じがちな高齢者にとって心強いパートナーです。

年齢を重ねた成猫・シニア猫もおすすめ

意外に思われるかもしれませんが、子猫よりも成猫やシニア猫の方が飼いやすいと感じる高齢者は多くいます。子猫は活発でいたずら好きな性格の子が多く、家具を傷つけたり、夜中に飛び跳ねたりすることも珍しくありません。高齢者の日常リズムに合うのは、落ち着いた成猫やシニア猫。すでにトイレトレーニングが済んでいたり、性格が確立されているというメリットもあります。

おすすめの猫種とその特徴

特に高齢者に人気のある猫種としては、スコティッシュフォールド(おとなしく人懐っこい)、アメリカンショートヘア(性格がおっとりで健康的)、ラグドール(だっこ好きで落ち着いた性格)などが挙げられます。もちろん、品種にこだわらず、保護猫の中にも高齢者向きの穏やかな猫はたくさんいます。

保護猫の譲渡という選択肢

最近では、保護猫を飼うという選択肢も注目されています。譲渡会ではスタッフが性格や健康状態を説明してくれるため、自分のライフスタイルに合った猫をじっくり選ぶことができます。高齢者と猫の相性を確認しながら、無理のない猫との生活をスタートできるのも大きな魅力です。

猫も人も年齢に合わせた暮らし方があります。無理なく穏やかに共に暮らせる猫を選ぶことが、幸せなペットライフの第一歩です。

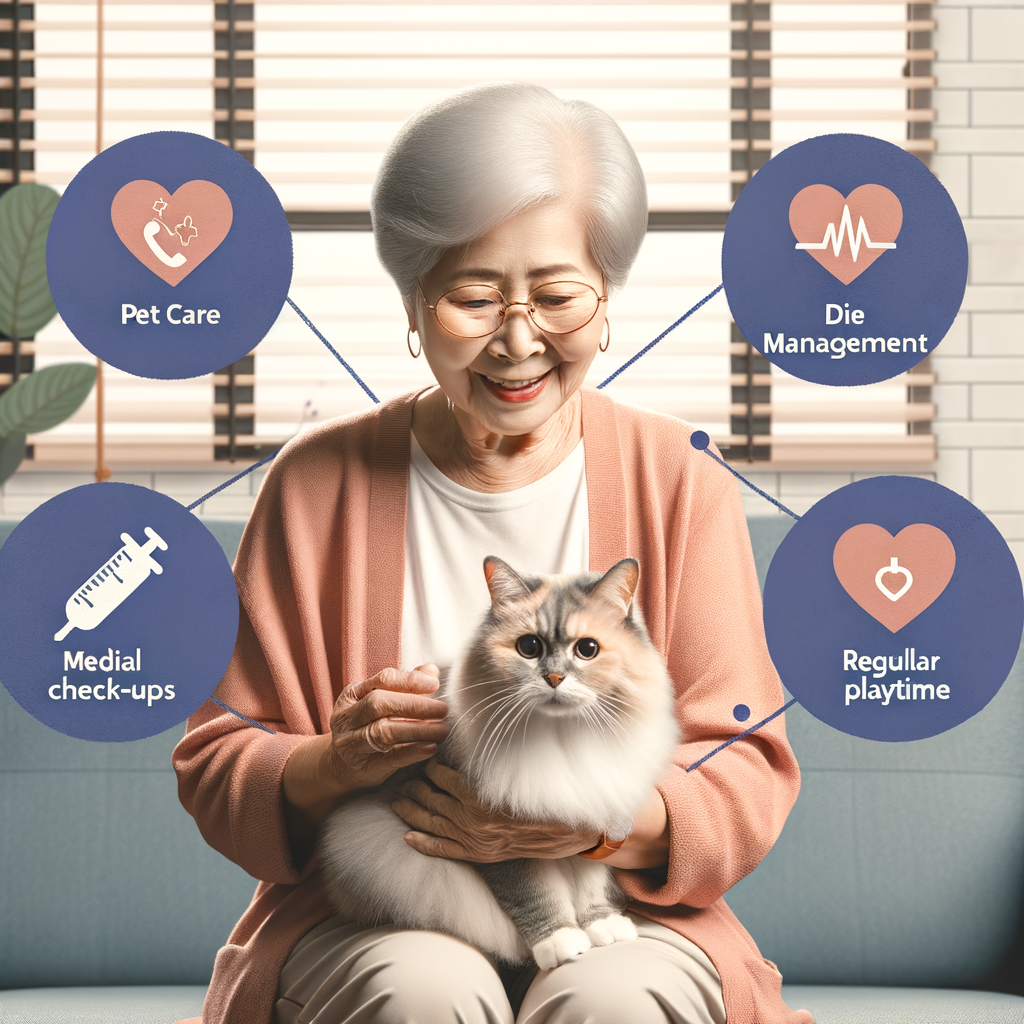

健康管理と通院のサポート体制

高齢者にとって猫を飼うことは心の癒しや生活の活力になりますが、それと同じくらい大切なのが、猫の「健康管理」と「通院のサポート体制」をしっかり整えておくことです。猫は言葉で体調不良を訴えることができないため、飼い主がちょっとした変化に気付けることが何よりも大切です。

定期的な健康チェックの必要性

健康そうに見えても、猫は体の不調を隠す習性があります。特に高齢になるにつれて腎不全や糖尿病などのリスクが高まるため、年に一度以上の定期健診は欠かせません。動物病院での血液検査や体重チェックなどを通じて、病気の早期発見・予防が可能になります。

通院を助けるサービスと周囲の協力

足腰が弱くなって外出が難しい方には、ペットタクシーや訪問診療を行う動物病院の利用がおすすめです。また、家族や近所の方と「通院の手伝い」をお願いできる関係を日頃から築いておくと安心です。いざという時に頼れるサポート体制は、猫にも飼い主にも大きな安心感になります。

動物病院との信頼関係がカギ

かかりつけの獣医師を持っておくことも重要です。猫の性格や体調を把握してくれている医師なら、緊急時の対応もスムーズ。高齢の飼い主には説明を丁寧にしてくれる、相談しやすい雰囲気の病院を選びましょう。

将来を見据えた準備もしっかりと

医療費の負担が心配な場合は、シニア猫向けのペット保険を検討してもよいでしょう。突発的な手術や治療にも備えて、事前に費用面の準備をしておくことで、経済的な不安を軽減することができます。

健康管理と通院への備えは、高齢者の猫との暮らしを長く、そして穏やかに続けるための大切な柱です。しっかりと体制を整え、猫との豊かな時間を安心して過ごしましょう。

飼育環境を安全に保つ工夫

猫と安心して暮らすためには、日々の飼育環境を見直すことがとても大切です。特に高齢者にとっては、ちょっとした段差や家具の配置が思わぬ事故やケガにつながることもあります。ここでは、猫にも飼い主にもやさしい安全な飼育環境を整えるためのポイントをご紹介します。

猫の安全を守るための工夫

猫は好奇心旺盛な動物です。 小さなスキマから家具の裏に入り込んだり、高いところにジャンプしたりするため、家の中でも思わぬ事故が起きる可能性があります。例えば、観葉植物の中には猫が食べると中毒を起こす種類もあるので注意が必要です。また、誤飲を防ぐために輪ゴムや糸、小さなおもちゃなどは猫の手が届かない場所にしっかりと片付けておきましょう。

高齢者自身の安全性にも配慮する

猫の世話をする中で、腰をかがめたり、高い場所に手を伸ばしたりといった動作が増えます。そのため、日常の世話が無理なくできる配置に生活を整えることが重要です。 フードやトイレは腰の高さに合わせて設置し、床には滑り止めマットを敷くことで転倒予防にもつながります。猫のための段差や階段の設置にも、自分の足元に気を配ることが重要です。

室内の温度や静かな空間も大切

猫は快適な温度と静かな環境を好みます。エアコンや暖房を使って、適正な室温(20~26℃程度)を保つようにしましょう。また、大きな音や頻繁な物音は猫にとってストレスになることもあるため、安心して過ごせる静かなスペースを確保してあげることが心の健康にもつながります。

日々のちょっとした工夫で、猫との暮らしはぐっと快適になります。自分の身体を守りながら、猫にも愛情をたっぷり注げる環境を作っていきましょう。

高齢者の体調変化に伴う飼育の継続性の確保

猫は毎日の生活に癒しと活力を与えてくれる存在ですが、年齢を重ねるにつれて自身の体調が不安定になってくる高齢者にとって、飼育の継続性はとても重要な課題です。万が一の時にも愛猫が安心して過ごせる体制を整えておくことは、飼い主としての大切な責任です。

預け先をあらかじめ検討しておく

もし急な入院や体調不良などで猫の世話が難しくなった場合、すぐに預けられる先があると非常に安心です。家族や信頼できる友人、近隣の知人などと、事前に話し合いをしておくと良いでしょう。最近では、短期預かりを行っているペットホテルや地域のボランティア団体も増えており、事前にサービスの内容や費用を調べておくと安心です。

ペットの引き継ぎ先を考えておく

万一、自分で猫の世話を続けることが難しくなった場合には、猫のその後の生活を託せる引き継ぎ先を確保しておくことも大切です。信頼できる家族や知人にお願いすることができれば理想的ですが、難しい場合はペット信託制度や譲渡支援団体を利用するという選択肢もあります。

「ペットノート」の活用で情報を共有

猫の性格や健康状態、毎日のルーティンなどをまとめた「ペットノート」を用意しておくと、いざという時に第三者がスムーズにお世話を引き継げます。食事の時間、トイレの場所、かかりつけの動物病院の情報などを記録しておくことがポイントです。ノートは紙でもデジタルでもかまいませんが、すぐに見つけられる場所に置いておくと安心です。

高齢になっても猫との暮らしを続けることは可能です。大切なのは、「自分に万が一のことが起きたときに猫が困らないように」という視点で、早めに準備を進めること。リスクを減らせば、猫との豊かな毎日が長く続いていくでしょう。

日常のお世話に無理のない工夫

高齢者が猫と穏やかに過ごすためには、日々のお世話に無理がないことがとても大切です。猫は比較的手がかからないペットとはいえ、適切なケアが欠かせません。対応を工夫することで、体力に自信がない方でも安心して猫との暮らしを楽しむことができます。

便利グッズで負担を軽減

最近はペット用の家電や便利アイテムが充実していて、世話の負担をぐっと減らすことが可能です。例えば、自動給餌器や自動給水器を使えば、食事や水の管理がとてもスムーズに。時間になると自動でご飯が出てくるので、外出や体調不良の日も安心です。また、猫用トイレも掃除が簡単なものや、半自動のタイプなど種類が豊富なので、自分に合ったものを選びましょう。

猫との「ちょうどいい距離感」

猫は人に寄り添いながらも、自由気ままに過ごすのが好きな動物です。毎日無理に遊ばせたり構いすぎたりせず、猫のリズムに合わせた付き合い方を心がけましょう。お昼は日当たりの良い窓辺で昼寝をさせたり、夜は一緒にテレビを見る…そんな自然な時間の共有が、健康にも心にも優しい暮らしにつながります。

生活導線の見直しで快適さアップ

日々の世話を続けやすくするには、自宅のちょっとした工夫も大切です。猫のトイレやごはんの場所を腰に負担がかからない高さや位置に配置するだけでも、身動きがずっと楽になります。また、キャットタワーや段差がある場所は、つまずきや転倒を避けるために安全対策をしましょう。

無理せず、ゆったりと猫と過ごすこと。それが長く幸せな共生生活の秘訣です。便利な道具を取り入れて、あなたらしい猫との暮らしを楽しんでください。

万が一の場合に備えた備蓄や緊急時の対応

猫と暮らしていると、日々の生活の中だけでなく、災害や予期せぬ緊急事態への備えも、とても大切な責任の一つになります。特に高齢者の場合、ご自身の体調の急変や自然災害が起こった際、一時的に猫の世話が難しくなる可能性があります。そんな「もしも」に備えて、日頃からの準備が安心と安全につながります。

ペット用の備蓄は1週間分を目安に

突然の入院や災害で外出できなくなることを想定し、猫のフード、水、猫砂や日常的に必要なケア用品は、最低でも1週間分は備蓄しておきましょう。また、持病がある猫の場合は薬やサプリメントも含めて管理しておくことが重要です。賞味期限や使用期限をチェックしながら、定期的に入れ替えることも忘れずに。

災害時に役立つ「持ち出しセット」を用意

地震や台風などの自然災害に備えて、キャリーバッグの近くに避難時の持ち出しセットをまとめておきましょう。中身は、キャリーケース、折りたたみ式の簡易トイレ、フード、携帯用水ボトル、ペットシーツ、タオルなどが基本。慌てて準備すると忘れ物が出やすいため、平時からリストを作っておくと安心です。

「ペット情報カード」で助けをスムーズに

もしも、飼い主さんが突然倒れてしまった場合、猫の情報を周囲が把握できるような「ペット情報カード」を用意しておくことをおすすめします。猫の名前、年齢、食事内容、かかりつけの動物病院情報、アレルギーや病歴などを記載し、玄関や冷蔵庫に貼っておくと、第三者が保護・支援しやすくなります。

日頃の備えがあるかないかで、いざという時の安心感は大きく変わります。自分の大切な家族である猫を守るためにも、早めの備えを心がけましょう。

周囲への配慮とマナー

猫を飼うことは、日々の生活に癒しや楽しみをもたらします。しかし、集合住宅や密接な近隣関係の中では、周囲への配慮が何よりも大切です。自分と猫が心地よく暮らすだけでなく、周囲との関係も良好に維持するために、マナーをきちんと守ることが求められます。

飼育環境に適した住宅選び

まず、猫を飼う前に確認したいのが住まいの「ペット可否」です。特に集合住宅では、契約上ペット不可の物件で飼育することはトラブルのもとになりかねません。ペット可物件でも、猫の頭数や大きさ、騒音などに細かなルールがある場合もありますので、管理規約を一度確認しておくと安心です。

鳴き声や抜け毛への対策

猫はもともと静かな動物ですが、夜間に鳴くことや、発情期の大きな声が近隣の迷惑になることもあります。そのため、定期的な健康チェックや去勢・避妊手術を受けさせることが、マナーの一環と言えるでしょう。また、抜け毛によるアレルギーや不快感を周囲に与えないよう、こまめな掃除と空気清浄機などの使用も効果的です。

隣人との良好なコミュニケーション

猫を飼っていることを近隣に伝えておくだけでも、トラブル予防につながります。例えば、「猫を飼っていますので、何か気になることがあったら教えてくださいね」とひとこと声をかけておくと、周囲も安心感を持って見守ってくれる可能性が高まります。

来客時や緊急時の対応

猫が苦手な人もいるため、来客時には猫を別室に移動させるなどの配慮をしましょう。また、緊急時に第三者が猫の存在を認識できるよう、ドアの内側などに「猫を飼っています」などのステッカーを貼っておくと安心です。

「自分だけが良ければ」は通用しません。人と動物が共に暮らす社会だからこそ、お互いに気持ちよく過ごせる環境づくりが大切です。飼い主としての責任を意識しながら、猫との暮らしを全うしましょう。